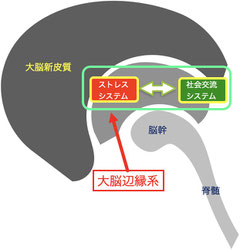

実は人間や動物の脳には、相手が「敵」だと判断している場合と、「味方」だと判断している場合で、働き方を変化させるような「スイッチ」がついています。そしてこのスイッチは、「理性」を司る大脳新皮質と、「本能」を司る脳幹の、ちょうど中間にある大脳辺縁系といわれている領域に存在しているらしいんですなぁ(マニアだけワクワクする事実)。

・スイッチが「敵」モードになっていると「ストレスシステム」が発動します。

・スイッチが「味方」モードになっている状態を「社会交流システム」が発動します。

「ストレスシステム」が発動すると、、、

交感神経系が活発に働きます。心拍や呼吸が早くなって、胃腸の働きは抑制されます。

感情としては、「怒り」「恐怖」「緊張」などが生まれます。

つまり、敵に直面したときには、「闘うか、逃げるか」という行動に集中して、不要不急のことはとりあえず後回しにするような体制に、自動的に切りかわってしまうのです。

しかし、「社会交流システム」の状態になると、、、

警戒心は緩んで、表情は笑顔になり、リラックスして、想像力や思考力が高まります。

心臓や呼吸はゆっくりになり、胃腸は活発に働き始めます。免疫力も高まります。

感情としては、「愛情」「信頼」「ユーモア」「安心感」などが生まれます。

このふたつのうち、最初にあったのは「ストレスシステム」の方です。

もともと、ジャングルの掟は「弱肉強食」「食うか食われるか」の世界だったと考えられます。生き残るために必要なことは、相手よりも、少しでも強くなること。

では、「社会交流システム」って、どうして生まれたのでしょうか。

じつは、単独で闘うと負けてしまっても、仲間を作って「群れ」をなせば、相手との力関係を逆転させることができる、ということに気づいた種族がありました。

たとえばハイエナは、単独ではとてもライオンには太刀打ちできませんが、「群れ」をなせば、場合によっては、その力関係が逆転してしまうこともあります。「群れ」に所属することは、闘ったり逃げたりすることに勝るとも劣らない、生存のための有効な手段を与えてくれるのです。

「群れ」と協力して生きていくためには、闘ったり逃げたりするために最適化された「ストレスシステム」が活動していては邪魔になってしまいます。それで、人類やその他の哺乳類、そして鳥類などは、ストレスシステムのスイッチを「オフ」にして、代わりに「社会交流システム」を起動させる仕組みを進化させた、と考えられています。

社会性のある動物が、社会でうまくやっていくためには、「ストレスシステム」と「社会交流システム」を、場面に応じて適切に切りかえる能力を発達させることが必要です。

ところが、生まれたばかりの赤ちゃんにとって、全ては初めての体験です。そして、相手が「敵」なのか、「味方」なのか分からないときは、とりあえず「敵」だと仮定して、警戒する必要があります。だから、赤ちゃんの体験する世界は「敵」だらけで、不安と恐怖に満ちあふれているのです。

でも、赤ちゃんのそばには、世話をしてくれる身近な大人がいます。その人からたっぷりの愛情と世話を受けて、それからだんだん、他のいろいろな人たちとも、出会ってコミュニケーションを重ねます。そうやって、こころが「共鳴」する体験を繰り返します。そのうちに、誰が自分にとってのかけがえのない存在で、信頼すべき「味方」であるかを判断するための、感性が育ってくるのです。

しかし、子どもに発達障がいがあると、そのコミュニケーションの場面での「すれ違い」が多くなってしまいます。そして「ストレスシステム」と「社会交流システム」の切りかえが上手く行かず、社会で上手くやっていくことが難しくなってしまうのです。

認定NPO法人

ルカ子ども発達支援ルーム

〒488-0801

愛知県尾張旭市東大道町原田68

TEL:0561-76-1270

FAX:0561-76-1273

愛知聖ルカ教会/聖ルカセンター内

Copyright ©ルカ子ども発達支援ルーム All Rights Reserved.

尾張旭,長久手,瀬戸,春日井,名古屋,名東区,守山区,日進市,療育,発達支援,発達,発達の遅れ,言葉の遅れ,児童発達支援,児童発達支援事業所,SST,発達支援,保育園,幼稚園,通所,,英語,医師,児童精神科医,放課後デイ,児童発達支援,子ども,NPO,並行通園,単独通園,サポート,通園,通所,乳幼児健診,健診,グレー,グレーゾーン,言葉,ソーシャルスキル,STT,児童,園生活,産後うつ,健診,3歳児健診,1歳6か月児健診,幼児,2歳児,児童精神